每日焦点!宇宙重建了自身

文|Windist

全文约3300字

阅读需要9分钟

随后宇宙在我眼里,已重建了自身,却仍不理想也不符合希望。

(资料图片)

(资料图片)

——佩索阿 《烟草店》

《宇宙探索编辑部》(下称《宇宙》)是一部很轻盈的电影,它的轻盈是一种漂浮于工业律动之上的欢欣,借助自述式的剖白,成为了一首写给所有观影者的心灵之诗,如果说毕赣在《路边野餐》中试图构建的影像-空间是一种阿彼察邦式的自然梦呓,那么《宇宙》中所记录下的,则是一种胡安·鲁尔福般的影像-文本,那些依附在湿漉哑谜里的信息,于镜头的索引中递归了诗电影的艺术范式,而迷思烟波下的西南深处,似乎也如同《佩德罗·巴拉莫》中的科拉马一样,成为了山岭中远去的风筝,观众们试图抓住飘离地面的线头,最后却触及若无。

金广发与王家卫

《宇宙》的伪纪录形式是电影极为凸显的一个手法特征,在此之上的冷幽默戏谑似乎并未暴露出背后的喜剧原理,在今天,后现代的鬼畜已经几乎消解了传统笑感娱乐的普遍适用性,你不需要精心设计的包袱或槽点,无意义的剪辑和音效足以让人陷入一种达达主义的狂乐之中。因此,人们很难再去指明一种单纯的喜剧效果背后,存在怎样的心理学机制,似乎“滑稽”和“讥讽”的效率,远不如直接剔除思考和理智的“抽象”来得更高一些。当然,也有人认为今天的“抽象”文化是一种对周氏“无厘头”的现代延续,但无厘头虽然“莫釐頭尻”(没有道理,分不清楚),可仍在其固有的语境中存在可延展的意义,这也是周星驰寓悲于喜的强大之处,而抽象的界定却超越了所有能指的范畴,从这个层面出发,可以说,金广发的那一句“钝角”,踢出了后现代的一整个夏天。

那么回到电影话题,《宇宙》的拍摄其实也在很大程度上受到了这一伪纪录形式的新潮喜剧影响,在看似采访的录像带横波模糊下,变相地让唐志军代替了金广发,成为了电影中最后揭示“抽象”的正经人。甚至电影本身最初的灵感来源,也只是因为一则电视台新闻中村民说看见外星人的闹剧。

(孔大山:2017年,看到一个电视台新闻,有村民声称抓到了外星人,电视台去他家采访,他非常诚恳地讲述了抓外星人的整个过程,他把记者带到家里一个冰柜前,里面放着一个硅胶外星人。他是一个老实巴交的农民形象,在讲述与外星人接触过程中,让你感受到一种难以言说的荒诞感。在我看来,这就是一种伪纪录,他在一本正经地胡说八道。如果那个新闻是一部电影的话,是一个非常完美剧本和表演的呈现。那是一个最早的启发点。)

需要指出的是,这种溢于言表的“抽象”感,在目前的媒介场域中来看,恰好精准地概括了当下魔幻现实的无语本身,而随着肖全旺将那根外星腿骨从冷柜中拿出,随着鸟烧窝村民群像式采访的补充,所有观众也共同参与了这一场宏大的荒诞调查,如果至此,在麻雀落满石狮之后,电影宣告终结,那么这一伪纪录的嘲弄效果,仍具备一定的后劲,影片也将作为一次光怪陆离的戏仿,完整地拥有自我的定义。但导演却试图掺杂更多的段落,希望基于此般的抽象喜感之后,倾诉一种拟真的忧思,这让电影变得不是那么单纯,就如同在金广发的“私家观察”之后,续接上了王家卫的手持镜头,同样是刻意的晃动,但一个是复古的抽象,一个却是现代的文艺。

极富矛盾的一个差异是,孔大山的构思意图是去追求一种他笃定的日常真实性,这也决定了他不能像毕赣一样直接把长镜头塞进观众的脑子里,在《路边野餐》中,毕赣把“荡麦”作为一种既定的影像空间,投以不计日夜的漫长凝视,来以此填补梦境中极昼般的时空转场,同样的,王家卫也可以将失真的手持晃动融入一种霓虹迷幻的呓语中,来速写都市男女内心深处持续的躁动与不安。但《宇宙》的摇曳并不能依托如此连贯的镜头,在电影里,无数的跳切反复打断了观众的注视,为了达到在场信息的不平均接收,孔大山有意地让观众意识到时间的不完整,进而满足他所追求的伪纪录原则。这也导致了,作为一种观察的视角,电影呈现出了晃动与跳剪叠加的双重混沌,人们有时像驴背上的主体,有时却像驴本身,很难说这种施加是否强化了真实感的传递,至少,在某些时刻,带来的是短暂的眩晕与失神。

在记录过程中,电影主动地营造起了一个假定性语境,所有的演员默认了摄影机的存在,本质上,这也符合了“真实电影”(Cinéma vérité)中所要求的“在场美学”,借助本能的观察,注视摄影机的位置,去进一步强化所假定的真实性,从而能够完成内心思绪的挖掘与沟通。我不否认导演在创作过程中对于电影在记录真实上添加的种种设定,但所有关于记录性影像的表达,无论方向如何,都是为了能够向观看者揭示一种更深刻的真实,《宇宙》最后所促成的,似乎并不像是一个调查的结果,而是含混成了一次灵思的妙悟,就好像一次漫长的科学研究,经历了大量的推演和运算,却在一瞬神性的拈花微笑后,匆匆写下了最后的结论,让人觉得无所适从。

麻雀与石狮

借助叔本华的观点,作为表象的世界是主观的,它只不过是整个世界的一个方面,世界还有很多其他不同的方面,从电影的推进过程来看,似乎也形成了前后一种关于“现象”与“意志”之间的对立。在唐志军的表象世界里,他主观地认定寻找外星人是一种对于论证人之于宇宙存在意义的重要事实,但实际上,在他寻找到孙一通之后,我们逐渐发现,在此之外的世界上,还存在着一个剥离了社会关系、在属于他的田野和自然荒原间随时“断电”的生命轨迹,孙一通和他所代表的“神启”意志,以一种独特的方式,在与这个巨大的现象世界进行抗衡,他所接收到的讯息,并非来源于未知的宇宙,而是发散在内心深处的本能抒情,因此,就像叔本华对康德所作的批判一样,那个人类所不可知,无法了解的“自在之物”,其实作为了一种意志,潜藏在我们的心底,在某个特殊的禅定时刻,或许是麻雀落满石狮时,它能够被人们所了解,这个世界,就是意志本身。

另一方面,电影也始终隐秘地在思索关于“生存意志”的扬弃,在石材厂的段落中,唐志军与秦彩蓉产生了意见的不和,秦彩蓉虽然并不认可唐志军的想法,但是还是与他一同远行,参与了他所追寻的调查之中,但是她似乎高估了自己的承受能力,也忽视了这一场旅途所带给她的痛苦,她虽极力地去理解和同情唐志军的人生,但实际上也只能做到尽己所能的程度,当他们两人隔着佛像对峙之时,恰好印证了叔本华对于恒常道德的论述:生存的痛苦,即道德作为生存的一部分,也会和别人一起承受痛苦,这就是所谓的同情。但人并不能从生存的痛苦中获得最终的解脱,唯一的途径就是从根本上否定“生存意志”本身,在这一刻,佛静默不语,却给出了同样的结论,要想实现解脱,人只能实行佛教真理中的“禁欲”。也正是如此,我们在唐志军的身上看到了他对于这样一种答案的践行,人活在这个世界上,只需要6种物质,水、蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质和维生素,在日复一日的青菜鸡蛋面中,他实现了对自我的约束和交代。

《宇宙》中所流露出的生命思考,展现出了一种属于东方文化语境的独特风格,就像叔本华认为佛教能够作为一种对于西方文明的“解毒剂”一样,电影本身似乎也在尝试成为一种解决现代文明的另类偏方,在困囿于抑郁症和消费主义的毒沼中,我们是否仍需要抓住存在主义的绳索努力攀爬,这成了一个悬而未决的问题。影片给出的答案很简单,于晦暗无明的雪花中寻求讯号,生命的支链是最后的图案。

新华字典与盖革计数器

把《宇宙》作为一部精准的科学科幻电影来看是没有意义的,即便归为科幻的类别,那也只是塔可夫斯基《飞向太空》式的人道主义科幻。寻找外星人的调查看似极具科幻色彩,但这也仅仅只是作为主题形式的一个外壳罢了,对于唐志军而言,他所探求的外星生命,其实只是用来证明他自身存在意义的一个外部参数,他无法接受女儿的死,也无法解答她生命的诘问,在这样一个让他显得格格不入的世界里,他甚至寄希望从精神病患者的身上去得到人生的启示,因为在某种程度上来看,他们彼此的相似度或许更高。唐志军的民科理性似乎是他用以测量世界的重要工具,他信赖数据,信赖仪器,试图用盖革计数器精准地找到问题的来源,在他的思维中,宇宙是波普尔所形容的“钟”,它准确、稳定而富有规律,能够通过知识和逻辑去预测和推断,而对于孙一通而言,他更喜欢文学而非数学,喜欢一种不确定的可能,他认为宇宙是“云”,毫无秩序、随心所欲也失去规则,能够用新华字典来涵盖元素,用诗歌来承载生命。

事实上,波普尔所喻的“云与钟”,其实正对应了理性世界与人类自由两种思想的尺度,如果你试图在一个无序的系统中用准确的范式来规制它,这本身就是一件不合理的事情,唐志军的困境也正源于此,因此,当他目睹了孙一通的生存方式之后,他逐渐开始将探针从外部转向自我,对于宇宙而言 ,人类的存在或许根本没有任何的意义,但对于人类自身,我便是整个宇宙,就像电影所说的,每个人既是存在的谜题,也是自己的答案,我们既不能像唐志军一样陷入理性的藩篱,也无法像孙一通一般超脱人间的烟火,云与钟,一左一右,所谓人,或在此之间浪迹而存。

《宇宙探索编辑部》是一次不错的尝试,它让人们看到了诗电影在今天仍能以不同的面貌迸发出新的活力,我们需要更多这样的作品,去伸向隐秘的内心,填补心灵的罅隙,我们也需要充沛的酒神精神,于生命的绝对无意义性中获得悲剧性的陶醉。当麻雀落满石狮,如同《热带疾病》中的萤火虫栖满树梢,盈动间,灵空蹈越,凡人神游出窍;当雪花浮现螺旋,如同《飞向太空》中水波摇曳的苇草,沉思里,遗世独立,宇宙凝缩苍渺。回过神来,四人向西的寻求之旅,如同《西游记》中的师徒一般,一个人映射了一个身份,历经劫难,取真经得悟。而溶洞中最后的坍塌,伴随着眼中本我的明灭,在一瞬间,宇宙重建了自身。

END

关键词:

精心推荐

- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目

- 京津冀区域协同创新指数增长迅速

- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%

- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例

- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平

- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控

- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛

- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区

- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明

- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板

- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性

- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你

- “海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里”

- 福建宣判一起涉恶案件 10人犯罪团伙强迫交易、非法采矿获刑

-

中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省

-

中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情

-

中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队

-

中新网安徽阜阳12月15日电 ( 成展鹏)12月15日,规划占地面积2500亩、投资总额75亿元的安徽省阜阳市太和县保兴医药健康产业园内一片繁

-

中新网杭州12月15日电 (郭其钰 张益聪)从焦虑不安到互帮互助,浙江省杭州市上城区凯旋街道新城市广场B座里的257人经历了难忘的72小时

X 关闭

行业

- 1、每日焦点!宇宙重建了自身

- 2、环球快播:【白夜谈】又该升级电脑了

- 3、世界关注:时代邻里(09928.HK):4月6日南向资金减持1461股

- 4、今热点:快讯2023-04-06 22:40:20

- 5、实时焦点:中原建业一季度合约销售51.83亿元 3月新增5个新签合约项目

- 6、世界播报:健康济语 | 约90%的人都有鼻中隔偏曲,真的需要治疗吗?

- 7、【天天报资讯】传递品牌力量,2022年度江苏信息消费十大影响力品牌发布

- 8、报道:哈姆:比赛本可能上半场就结束 中场调整&球员拼命让我们战到最后

- 9、资讯:桂林三金:截至2023年03月31日股东总户数为14948

- 10、环球视点!第一次全国自然灾害综合风险普查进入全面收官阶段

X 关闭

产业

-

不用跑北京 在家门口也能挂上顶...

日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...

-

“十四五”期间 河北省将优化快...

从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...

-

张家口市宣化区:光伏发电站赋能...

3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...

-

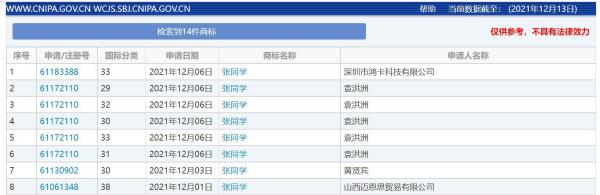

“张同学”商标被多方抢注 涉及...

“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...

-

山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...

中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...

-

广州新增1例境外输入关联无症状...

广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...

-

西安报告初筛阳性病例转为确诊病例

12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...

-

广东东莞新增本土确诊病例2例 ...

(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...

-

中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...

中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...

-

“土家鼓王”彭承金:致力传承土...

中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...